Il n’y a pas de questions plus vitales que les nôtres propres. Pas d’inventaire plus urgent que celui de ce que nous sommes. L’œuvre de Léonora Miano, quand on l’embrasse pleinement, vit de ce souffle-là, de cette obstination. Elle a, sans aucun doute possible, compris que les questions de la suprématie blanche étaient volontairement stupides ; d’une bêtise et d’une malhonnêteté destinées à épuiser celles et ceux qui s’échineront à discuter, expliquer encore et encore, la validité de leur existence.

Il n’y a pas de questions plus vitales que les nôtres propres. Pas d’inventaire plus urgent que celui de ce que nous sommes. L’œuvre de Léonora Miano, quand on l’embrasse pleinement, vit de ce souffle-là, de cette obstination. Elle a, sans aucun doute possible, compris que les questions de la suprématie blanche étaient volontairement stupides ; d’une bêtise et d’une malhonnêteté destinées à épuiser celles et ceux qui s’échineront à discuter, expliquer encore et encore, la validité de leur existence.

La transgression est déjà là. Dans cette attention à soi. Dans cette belle lucidité combattante.

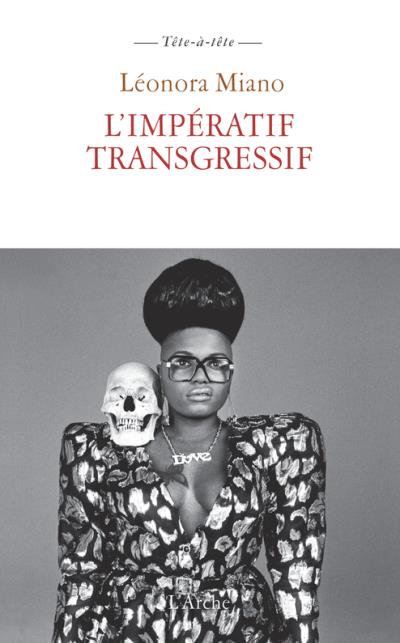

Dès « Mélancolies Créatrices », le premier texte de ce recueil essentiel qu’est L’impératif transgressif, Miano annonce d’emblée qu’elle ne pourra répondre à la question qui lui a été posée pour cette intervention aux Assises internationales du roman en 2014 : « La littérature a-t-elle le pouvoir de garder vivant le souvenir de cultures lointaines ou minoritaires, de faire revivre la mémoire de mondes oubliés? (…) Comment, en mêlant enjeux politiques et approches poétiques, donner à lire la richesse des mondes en voie de disparition? » Parce que cette question porte la « marque de la bête » : le sceau du nombrilisme eurocentrique. Léonora Miano, à partir de son pas de côté, déploiera une analyse particulièrement intéressante et très nourrie de Werewere Liking à Ayi Kwei Armah en passant par Chinua Achebe. Parce qu’elle est véritablement cette lectrice qui cherche, creuse, chemine et pense « avec ».

Le deuxième chapitre nous mène en 2013 à Charleston. L’auteure annonce – une fois de plus1 – qu’elle ne donnera pas ce qu’on attend d’elle. L’intervention qui suit est une méditation d’une grande pertinence sur le thème « littérature et libération », d’un point de vue subsaharien et francophone. Miano s’intéresse tout particulièrement aux forces internes qui limitent les auteurEs :

La pratique littéraire telle que je la conçois est, comme toute activité artistique, une philosophie de vie. Les livres que nous écrivons disent, et très clairement, où nous sommes avec ce qui nous concerne au plus profond. Ceux que nous n’écrivons pas aussi. La parole qui n’ose s’énoncer, s’écrire, sous prétexte de ne pas se confronter au grand dérangement induit par des questions difficiles, est une parole immature. Que disent les littératures subsahariennes produites en français à l’heure actuelle ? Il faut se le demander. Que chacun interroge les visées de son écriture. Dire ce que l’on souhaite est une liberté inaliénable. N’avoir envie de dire que des choses qui ne vous font pas souffrir, qui ne vous forcent pas à entreprendre la traversée de vos propres ombres, est extrêmement problématique.

Un tel propos, une telle « philosophie de vie », justifient en soi ce recueil. Oui l’écriture doit aller là où ça fait mal, là où ça saigne, peine, grince… Que nombre des littérateurs européens n’y aillent pas c’est leur problème ! Nous ne sommes pas face aux mêmes défis, nous ne portons pas en nous les mêmes ancêtres ! La responsabilité de nos sœurs et frères à l’égard d’un collectif en re-construction, en reconnexion, est énorme et elle ne doit pas mener à un illusoire consensus rassembleur, bien-pensant et inoffensif. Il faut refuser de se neutraliser et complexifier en acceptant de s’écrire soi, ses urgences et ses troubles. En transgressant. Encore.

Le chapitre « L’impératif transgressif » pose de multiples questions autour de la « francophonie ». Miano y règle d’abord le compte de l’outil politique de domination néocoloniale et d’assimilation qu’est la francophonie officielle. Elle s’intéresse notamment à l’incroyable discours que Hollande osa à Dakar le 29 novembre 2014 lors du XVe sommet de la francophonie ; discours, entres autres, qui nous avait inspiré ce montage. Aux côtés de cette francophonie toxique et impérialiste, il y a des réalités francophones bien plus ambivalentes sur lesquelles Miano se penche ensuite : celles des personnes – en particulier les subsahariens – qui parlent de fait le français mais avec des complexités linguistiques et socio-historiques qui excèdent le projet néo-colonial. Le texte est riche en réflexions sur la culture et ses moyens et il engage à faire avec la langue française, sans négliger ou oublier les langues africaines et sans se laisser happer par les paradigmes eurocentrés.

Suit le texte d’une intervention faite au festival Étonnants Voyageurs, à Brazzaville en 2013, qui est dans le même esprit :

Il y a plus, dans une langue, qu’un simple moyen de communication. La langue est le véhicule de la pensée, oui. Elle est aussi dépositaire d’une vision du monde, d’une attitude face à l’existence. En tant que telle, elle structure le mental. Ce que charrient les langues influe sur l’être au monde de leurs locuteurs.

Rebondissant sur le Chamoiseau magistral d’ Écrire en pays dominé, Miano déclare ensuite :

L’écrivain prométhéen doit non seulement dérober le feu mais en faire les usages qui lui conviennent, ceux qui lui permettent de n’être pas condamné au mutisme.

Écrire avec ce feu, ce français des marges intranquilles, c’est le sort des subsaharienNEs mais c’est aussi celui de toutes celles et ceux qui s’écrivent, culturellement minoritaires, dans la langue du dominant et ses enclos culturels, dans des espaces qui n’ont pas été pensés pour eux, où il n’était pas prévu qu’ils s’expriment.

Dans « Sacrée Marginale », Léonora Miano analyse son parcours d’écrivaine, la réception qui fut faite à son œuvre et à elle-même, avec une réflexion très intéressante sur son statut d’exception, qui permet de comprendre que la couronne de son « sacre » fut aussi celle du sacrifice, de la tentative de neutralisation :

Il m’arrive de penser que certaines formes de reconnaissance sont à double tranchant. Certes, elles valorisent un travail qui, sans cela, aurait mis plus de temps à parvenir à ceux qui le recherchent. Mais n’en rendent-elles pas le propos inopérant ? Il est impossible d’imaginer, pour soi-même, un parcours similaire.

Outre la justesse politique d’une telle analyse il faut entendre aussi la douleur de cette solitude organisée, de cette exceptionnalité qui exclue, isole, des potentielLEs lecteurICEs et autres auteurEs, pour une femme noire talentueuse qui n’a jamais cherché à être unique, première, et qui a tracé sa route ainsi non pas par prétention mais par défaut.

Le dernier chapitre, nommé « Parole due », est fondamental. Léonora Miano y questionne les mots et expressions employés pour nommer la déportation transatlantique des subsahariens, cet attentat re-fondateur de nos identités. L’exercice commence par défaire l’expression convenue, problématique et rarement questionnée : « traite des esclaves ».

Parler de traite, c’est affirmer que dans leur majorité, les Subsahariens consentirent à la déportation. Parler de traite, c’est circonscrire l’expérience atlantique à la zone de l’échange, ce lieu où l’on s’acquittait de la coutume en présentant ces petits paquets appelés pacotilles ; avant d’entamer les tractations proprement dites. Parler de traite, c’est nier tout ce qui se déroula en amont et qui est, en grande partie, le vécu subsaharien. C’est oblitérer ce que souffrirent ceux qui ne revirent pas les leurs, déplacés, déportés. Ce mot ne rend compte ni des peines endurées, ni de la vigueur des oppositions subsahariennes à la DTS. Polissant les aspects abrasifs de la tragédie, ce vocable n’exprime, au fond, que le point de vue des puissants ; notables locaux, légitimes ou pas, qui n’agirent, le plus souvent, que pour leur propre compte ; États européens qui prirent l’initiative d’une ignominie dont ils tirèrent en partie leur prospérité. Pour les victimes du crime, les transportés/déportés et leurs proches, il n’y eut pas de traite mais une déflagration, la désagrégation du monde connu.

Miano passe ensuite au crible de son analyse plusieurs autres expressions pour saisir ce qu’elles portent, révèlent ou négligent : Maafa, Yovodah, African Holocaust. Avec pertinence, ses interrogations incluent toutes les communautés qui portent les mémoires de la capture, du déplacement forcé et de la dépossession ; qu’il s’agisse des descendantEs de déportés autant que des communautés sur le continent, qui furent capturées mais pas déportées2 .

Le texte n’offre pas de résolution mais il a le mérite infini de nous rappeler que c’est uniquement de nos propres questions que peuvent naître nos propres mots, désignations, expressions. Et comme les questionnements sémantiques essentiels s’articulent aux pensées émancipatrices, nous ne pouvons pas indéfiniment continuer à nous raconter avec les énoncés des autres, surtout lorsqu’il s’agit de nos bourreaux et de leurs descendants.

Voici donc un livre essentiel de plus pour nos libérations ; et ce malgré sa discrétion. Nous conclurons avec un très court extrait de « Sacrée Marginale » puisque récemment Léonora Miano faisait la promotion de Marianne et le garçon noir et était abondamment présente dans les médias.

Il m’arrive encore de lire avec effarement la retranscription faite d’un entretien, n’y reconnaissant que rarement ma parole. (…)

Rappelez vous que c’est Léonora Miano qu’il importe de lire, ses textes, ses livres, pas juste des extraits et encore moins des journalistes malhonnêtes à la recherche du buzz.

M.L. – Cases Rebelles (Novembre 2017)

- On la soupçonne d’en avoir fait son sport favori. [↩]

- Léonora Miano emprunte le terme « transportation » à la chercheuse Lucie Nkaké qui « par ce choix de vocabulaire », écrit-elle, « nous oblige à prendre en considération l’étape que constitua le déplacement des captifs vers la côte, et invite à réfléchir, non seulement au statut que doit prendre ce moment dans les débats, mais aussi à ce que furent les lieux d’arrivée, sur le continent et outre-atlantique. » [↩]