Ces vingt dernières années, le Congo a connu une guerre civile scindée en trois périodes : 1992-1994, 1997 et enfin 1998-2002. « Quelles sont les causes immédiates et profondes de cette flambée de violences ? » C’est à partir de cette question que Patrice Yengo analyse les prémices de la guerre, mais aussi l’ancrage plus ancien de la violence dans le fonctionnement de l’État congolais. « La guerre civile au Congo-Brazzaville, 1993-2002 : » Chacun aura sa part » » (2006) mêle récit, analyse, témoignage et pensée militante ; le point de vue d’un congolais sur une guerre qui l’a lui-même poussé à se réfugier en France avec sa famille.

* * *

L’ouvrage commence par traiter de la Conférence Nationale Souveraine (CNS) qui s’est tenue en juin 1991. Comme dans d’autres pays africains à la même période, cette conférence a eu lieu sous l’influence de la France ainsi que sous la pression des mouvements populaires, des syndicats et de l’opposition pour que l’État autorise le multipartisme et qu’une démocratisation des institutions du pays et de la vie publique s’engage. À l’époque, le président de la République Denis Sassou-Nguesso (1943- ) est lui-même arrivé au pouvoir sur un coup d’État en 1979.

La CNS rassemble des membres des différents partis politiques créés juste avant, des syndicats, associations, ONG, institutions nationales et internationales, des sociétés publiques, etc. Cette assemblée avait pour mission de dresser un état des lieux du fonctionnement des institutions, de l’économie et des finances, des différentes politiques menées jusque-là. Elle devait aussi statuer sur les assassinats politiques perpétrés depuis l’indépendance et produire des rapports sur l’argent détourné par les dirigeants, le rapatriement des sommes volées et placées à l’étranger. Et pour finir, la CNS devait établir une nouvelle constitution pour le Congo et mettre en place un gouvernement de transition qui dirigerait le pays jusqu’aux élections législatives, municipales et présidentielles de l’année suivante, 1992.

Patrice Yengo met à la fois en évidence ce que la Conférence Nationale portait déjà en elle comme résistances au changement et les pressions extérieures qui ont pesé sur elle. Cette Conférence servira en fait à légitimer « démocratiquement » une classe dirigeante qui ne se renouvelle pas ou peu. La CNS est finalement restée en grande partie bloquée par les systèmes de pouvoir auxquels elle prétendait mettre fin. « La guerre civile au Congo-Brazzaville (…) » décrypte patiemment les liens entre Sassou-Nguesso, Elf et l’Elysée en toile de fond, puis la responsabilité de ces connivences dans l’échec de la démocratisation du Congo. Patrice Yengo déplore également l’incapacité de la Conférence Nationale à résoudre la question des crimes politiques, d’en dénoncer les auteurs et, à travers ça, de proscrire la violence comme solution politique, le meurtre comme pratique légitime pour les représentants des institutions.

Un premier regard sur les logiques internes de l’affrontement permet d’en repérer trois niveaux.

Le premier niveau est constitué par la logique subconsciente qui puise dans le conflit de 1959 les sources de sa réactualisation. Ce conflit qui opposa Fulbert Youlou à Jacques Opongo a irradié la société de telle manière que la bipolarité qu’elle a induite est devenue structurante du pouvoir. Cette bipolarisation légitimante, basée sur l’opposition entre le nord et le sud et plus particulièrement entre les régions du Pool et de la Cuvette ont enfermé l’alternance au sommet dans les limites de ces deux régions.

Le deuxième niveau est celui du personnel politique et de son mode de légitimation. Les trois leaders belligérants représentent trois générations qui se côtoient depuis quarante ans sur la scène politique. La première, celle de Bernard Kolélas, militant de l’UDDIA, 1 de Fulbert Youlou, est rattachée à la période des indépendances. La seconde, représentée par Pascal Lissouba, est liée à la première période du parti unique, celle du Mouvement National de la Révolution (MNR) issu du mouvement insurrectionnel d’août 63. Denis Sassou-Nguesso, quant à lui, est représentatif du second épisode du parti unique, le PCT 2, qui a permis d’asseoir la légitimité du pouvoir militaire « nordiste ». Ce sont ces trois acteurs et leur classe d’âge que la Conférence Nationale n’a pas réussi à délégitimer, remettant même en orbite des anciennes élites, pourtant désavouées. Le défi spécifique auquel la démocratisation a été soumise, a été l’ouverture du libre jeu du suffrage universel aux ennemis de la démocratie. Ceux-là même dont la pratique politique avait été jalonnée de meurtres et de crimes économiques se trouvaient dans la situation d’accéder légalement au pouvoir d’État.

Le troisième niveau est porté par les alliances dont le caractère labile détermine les trois séquences de la « guerre ». La première séquence est consécutive à la rupture de l’alliance entre Pascal Lissouba et Denis Sassou-Nguesso, tissée pendant la Conférence nationale. Pour la stabilité de la classe dirigeante issue du parti unique (MNR et PCT), l’alliance Lissouba-Sassou s’oppose à l’URD (Union pour la République et le Développement) dirigé par Bernard Kolélas, lequel est battu aux élections présidentielles par Pascal Lissouba. De la rupture de cette alliance jaillit une autre en contrepoint, Bernard Kolélas et Denis Sassou-Nguesso, les deux perdants des présidentielles et législatives, mais dont le décompte des députés à l’Assemblée nationale devient majoritaire, mettant ainsi Pascal Lissouba et sa mouvance dans la situation de partager le pouvoir, Lissouba occupant la présidence et la nouvelle opposition prenant les rênes de l’Assemblée nationale. C’est pour ne pas dépendre de cette nouvelle majorité que Pascal Lissouba s’affaire à revendiquer une majorité à l’Assemblée afin de faire aboutir son programme. La dissolution de l’Assemblée national quelques jours seulement après son investiture révèle la nature autocratique du pouvoir post-colonial 3.

Le propos de Patrice Yengo se construit effectivement à partir de la Conférence Nationale Souveraine comme moment-clé, laboratoire d’un changement politique très attendu, mais surtout comme perturbation majeure dans le fonctionnement du pouvoir – puisqu’à partir de là ce sont les élections qui détermineront qui prend ce pouvoir. Autrement dit, la nouvelle constitution du pays devait introduire un moyen démocratique d’arriver au pouvoir – ou de le garder – là où auparavant le système de parti unique, les relations et la violence étaient les ingrédients de composition de la classe dirigeante et de l’ « opposition » qui l’accompagnait.

* * *

Après la Conférence Nationale Souveraine, l’ouvrage présente une période de transition caractérisée par l’instabilité politique et la préparation houleuse des élections. Et c’est juste après les élections présidentielles de 1994, gagnées par Pascal Lissouba (1931-2020) que tout bascule : les adversaires politiques s’affrontent militairement en opposant des milices qu’ils avaient constituées chacun de leur côté.

La guerre dure 11 ans. Elle se passe d’abord dans la capitale Brazzaville puis s’étend à tout le pays dans ses dernières années. Elle est rythmée par l’alternance des alliances entre les trois protagonistes : Pascal Lissouba, Denis Sassou-Nguesso et Bernard Kolélas (1933-2009). Leur lutte pour le pouvoir va s’appuyer, en les alimentant, sur des manipulations ethniques et régionalistes qui construisent des « ennemis intérieurs » et participeront à faire basculer les tensions politiques en conflit armé urbain. Patrice Yengo pose ce glissement du politique à l’ethnique comme central dans l’explosion du conflit.

Dans la ville remodelée par le conflit, la présence de l’autre est assimilée à un ennemi au point d’être perçue comme une souillure à la pureté retrouvée. Pour barrer l’accès aux indésirables, le quartier se transforme en un camp retranché duquel il faut exclure l’autre. L’acte premier de l’exclusion est effectué, comme nous l’avons signalé, dès le déclenchement des hostilités entre Pascal Lissouba et Bernard Kolélas. Bacongo, Makélékélé, Diata et Mfilou sont les quartiers dans lesquels se pratiquent méthodologiquement l’homogénéisation ethnique et régionale.

L’homogénéisation ethnique des quartiers place Brazzaville dans une situation où l’altérité cesse d’être complémentaire. L’autre n’est plus qu’un ennemi dont il devient dangereux de partager l’espace. C’est au miliciens que revient d’ailleurs le monopole de définir l’ennemi qu’ils sont appelés à mettre à mort. Car la mort est la sanction systématique qui frappe l’intrus ou l’indésirable, étant donné que, dans ce type de conflit, on ne fait pas de prisonniers. Et ne pas appartenir au bon camp, c’est déjà « creuser sa tombe », faire l’expérience du « voyage sans retour ». À moins qu’un évènement fortuit ne vous en délivre :

« Justement, je reviens de l’autre côté, du quartier Diata, quartier habité par les Niboleks et les Zoulous, la milice du Président actuel au pouvoir… Un des garçons m’a reconnu, que j’étais un Lari de Bacongo. Il m’a appelé, il m’a dit : « Toi tu es Ninja » 4 . Il m’a fouillé les poches, il a retiré l’argent que j’avais, 10 200 francs CFA, il m’a pris ma montre, il a enlevé mes chaussures et puis, il a voulu que j’enlève aussi mon jean. Et j’ai dit que je ne voulais pas l’enlever parce que je n’avais pas de culotte sur moi. Après il a dit : « Tu peux foutre le camp, il ne fait plus jamais revenir ici […] » ».

Parce que la communauté instituée par la guerre civile se pense comme un corps unifié et total, il s’agit en effet de débarrasser les quartiers respectifs de tous les sympathisants politiques adverses. Pour les reconnaître, il faut que ce soit opéré un glissement entre sympathie politique et appartenance ethnique. La mobilisation électorale s’était chargée d’élaborer ce travail de systématisation. Quand la tension arrive à son terme, la relation est établie, pays du Niari = UPADS 5 , Pool = MCDDI 6 , PCT 7 = Cuvette, donc Nord du pays. Les sympathies politiques s’éclipsent derrière ces équations et l’homogénéisation ethnique peut commencer. C’est ici que cette entreprise prend toute sa signification de purification ethnique 8 .

* * *

La guerre civile au Congo-Brazzaville, 1993-2002 : « Chacun aura sa part » couvre une période d’au moins vingt ans : la Conférence nationale ; la période de transition puis les élections ; l’éclatement de la guerre, en trois temps, et les périodes d’accalmie relative ; la place et le traitement de la population pendant la guerre ; les crimes de guerre ; le retour à la « paix » ou plutôt au silence.

La toute-puissance du président de la République, le détournement des recettes pétrolières, les organes internationaux de répression économique et leur libéralisme dévastateur, la protection des intérêts français, l’armée comme appui stratégique et force de répression, l’apparition des milices instruments de guerre et catalyseurs d’une rage sociale, le positionnement politique des pays voisins pendant la guerre et l’instrumentalisation des rivalités ethniques : à travers tout cela se dresse le portrait d’un État post-colonial et de la nature des pouvoirs qui sous-tendent son existence. Ce livre dissèque encore les relations entre pouvoir et violence : la violence d’un pouvoir lui-même institué par la violence depuis la colonisation, qui ne se partage pas, qui se maintient et se reproduit grâce à la violence ; la violence imposée à un état dominé par des pouvoirs néo-coloniaux et pillé par la classe dirigeante, la violence économique des restrictions imposées par le FMI et la Banque mondiale (dettes, Plans d’Ajustement Structurel, etc.), et enfin la violence d’un État qui maintient le peuple en asphyxie à tous les niveaux.

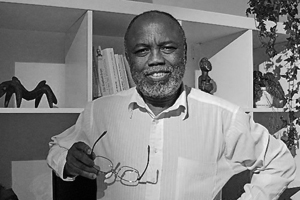

Patrice YENGO est congolais, pharmacologue

et anthropologue, directeur de la revue Rupture,

enseignant à l’Université Marien N’Gouabi à Brazzaville,

enseignant à l’EHESS à Paris, et également chercheur associé

au Centre des Études Africaines de l’EHESS.

Cases Rebelles – Juin 2010 (mis à jour : mai 2021)

(À écouter dans l’émission #2 – Juin 2010)

- Union Démocratique de Défense des Intérêts Africains[↩]

- Parti Congolais du Travail[↩]

- La guerre civile au Congo-Brazzaville […], p.31-32[↩]

- Les Ninjas étaient les miliciens au service de Kolélas, les Cobras aux ordres de Sassou-Nguesso ; les Zoulous, Cocoyes et Aubevillois étaient au service du Président Lissouba.[↩]

- Union Panafricaine pour la Démocratie Sociale[↩]

- Mouvement Congolais pour la Démocratie et le Développement Intégral[↩]

- Parti Congolais du Travail[↩]

- Ibid., p.219-220[↩]