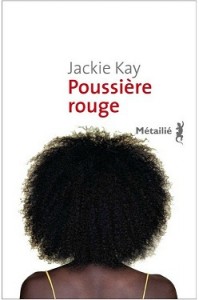

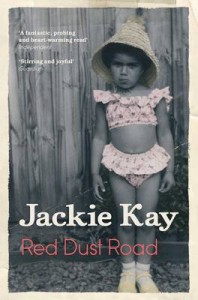

Dans notre bibliothèque locale le livre de Jackie Kay semble n’être jamais emprunté. Comme s’il attendait à chaque fois notre retour. Comme s’il attendait que nous disions avec nos toutes petites voix à quel point il est un trésor. Oui, Poussière Rouge est un roman autobiographique merveilleux, comme on en fait peu. L’émotion, la pertinence, la justesse à chaque ligne. On n’a pas en tête beaucoup de narrations de vécus afroeuropéens aussi subtiles, aussi puissantes, de réflexions sur l’identité aussi abordables et aussi vitales. Le collectif Cases Rebelles aimerait beaucoup en parler avec son auteure et partager ça avec vous ; mais pour l’instant nos tentatives de contact sont restées vaines. Alors en continuant de rêver que cela se fasse un jour on vous dit tout notre amour pour Poussière Rouge et pour son auteure, afro-écossaise, métisse, adoptée, féministe, lesbienne et écrivaine au talent incommensurable. On ne veut pas décrypter, décortiquer comme on le fait d’habitude ; ici on va juste vous proposer quelques extraits, en espérant qu’ils vous touchent et vous poussent à lire ce parcours d’une sincérité bouleversante entre l’Écosse, le Nigeria, la Nouvelle Zélande et l’Angleterre. Qu’ils vous poussent à lire les réflexions honnêtes et puissantes de Jackie Kay sur le racisme, l’identité et sa propre histoire d’adoption qui est au cœur du récit. Vous y croiserez des bouts d’une histoire personnelle mais aussi de l’histoire de l’Ecosse, des noirEs en Ecosse, du féminisme noir anglais, vous croiserez même une amie nommée Chimamanda Ngozi Adichie… En espérant donc vous retrouvez sur cette Red Dust Road. Nous avons aussi choisi de mettre en illustration les deux couvertures, l’une à côté de l’autre, pour montrer à quel point en France on peut être à côté de la plaque jusque dans les couvertures. Nous avions déjà souligné en parlant de Trumpet, un autre des romans de Kay, avec une traduction de titre et une 4ème de couverture transphobes dans l’édition française.

Dans notre bibliothèque locale le livre de Jackie Kay semble n’être jamais emprunté. Comme s’il attendait à chaque fois notre retour. Comme s’il attendait que nous disions avec nos toutes petites voix à quel point il est un trésor. Oui, Poussière Rouge est un roman autobiographique merveilleux, comme on en fait peu. L’émotion, la pertinence, la justesse à chaque ligne. On n’a pas en tête beaucoup de narrations de vécus afroeuropéens aussi subtiles, aussi puissantes, de réflexions sur l’identité aussi abordables et aussi vitales. Le collectif Cases Rebelles aimerait beaucoup en parler avec son auteure et partager ça avec vous ; mais pour l’instant nos tentatives de contact sont restées vaines. Alors en continuant de rêver que cela se fasse un jour on vous dit tout notre amour pour Poussière Rouge et pour son auteure, afro-écossaise, métisse, adoptée, féministe, lesbienne et écrivaine au talent incommensurable. On ne veut pas décrypter, décortiquer comme on le fait d’habitude ; ici on va juste vous proposer quelques extraits, en espérant qu’ils vous touchent et vous poussent à lire ce parcours d’une sincérité bouleversante entre l’Écosse, le Nigeria, la Nouvelle Zélande et l’Angleterre. Qu’ils vous poussent à lire les réflexions honnêtes et puissantes de Jackie Kay sur le racisme, l’identité et sa propre histoire d’adoption qui est au cœur du récit. Vous y croiserez des bouts d’une histoire personnelle mais aussi de l’histoire de l’Ecosse, des noirEs en Ecosse, du féminisme noir anglais, vous croiserez même une amie nommée Chimamanda Ngozi Adichie… En espérant donc vous retrouvez sur cette Red Dust Road. Nous avons aussi choisi de mettre en illustration les deux couvertures, l’une à côté de l’autre, pour montrer à quel point en France on peut être à côté de la plaque jusque dans les couvertures. Nous avions déjà souligné en parlant de Trumpet, un autre des romans de Kay, avec une traduction de titre et une 4ème de couverture transphobes dans l’édition française.

Sur l’adoption

1969

J’ai sept ans. Ma mère, mon frère et moi, on vient de regarder un film de cow-boys et d’Indiens. Je suis triste parce que les Indiens ont encore perdu, et je voulais qu’ils gagnent. Je me rends soudain compte que les Indiens sont de la même couleur que moi et que ma mère ne l’est pas. Je demande à ma mère : Maman, pourquoi tu n’es pas de la même couleur que moi ? Ma mère répond : parce que tu es adoptée. Je demande : Qu’est-ce que ça veut dire adoptée ? Mon frère s’esclaffe : « Tu ne sais pas ce que c’est, l’adoption ? Je n’arrive pas à croire que tu ne saches pas ça ».

Sur l’adoption encore

Voilà bien des années, ma mère a perçu qu‘un enfant adopté était aussi un enfant qui pouvait se sentir affreusement blessé. Et en dépit de tout l’amour qu’elle a pour moi, de tout l’amour que mon père a pour moi, il reste toujours au fond de mon cœur un endroit battu par les vents. Un endroit un peu comme les Hauts de Hurlevent, perdu dans les landes désertes, pelé, sauvage, libre et désolé. Le vent y fait rage et malmène les arbres. Je lutte contre cet endroit venteux. Il m’arrive même parfois de l’oublier. Mais il est pourtant là. Je suis en partie vaincue par ce lieu. On s’imagine que l’adoption est une histoire qui a une fin. Mais ce qu’il y a, en fait, c’est qu’elle n’en a pas. Elle n’arrête pas de changer de fin.

Racisme, représentation, auto-défense

« Vous savez, je ne sais toujours pas si j’aime vos travaux ou si j’apprécie simplement la contradiction que vous êtes. Car vous connaissez l’expression, n’est-ce-pas, qui dit qu’il n’y a pas de bougnoules au-delà de Manchester ? » L’envie m’est venue d’attraper la soupière et d’ébouillanter son crâne chauve. Mais je n’en ai rien fait. J’ai dit quelque chose comme : « Non, je ne connais pas cette expression. C’est peut-être vous qui l’avez inventée ? » Mais c’était sans vigueur, et ça n’a eu aucun impact. Ça ne l’a pas atteint. Je suis entrée chez moi en ruminant de meilleures répliques – ce qui est l’un des problèmes que pose le racisme : il est toujours inattendu, quel que soit le nombre d’incidents, si bien qu’on n’a jamais la bonne réponse en réserve. Et il nous laisse souvent brasser de l’air, humiliés, en regrettant de ne pas avoir été plus rapides à la détente. »

Afroeurope, féminisme, organisation lesbienne

Quand j’avais dix-huit ans, une de mes amies a appris qu’un groupe appelé l’OWAAD (Organisation des femmes d’origine africaine et asiatique) allait tenir un meeting à Londres. Je suis descendue de Stirling, un peu hésitante au début, en me disant que certaines personnes risquaient de trouver que je n’étais pas assez noire, et en me demandant avec inquiétude si j’allais rencontrer d’autres lesbiennes. À ce moment-là, je pensais être la seule lesbienne noire au monde. Ce meeting a changé ma vie. Il y avait là des tas de femmes de la même couleur que moi, et une cinquantaine d’entre nous s’en est détachée pour former un nouveau groupe, le BLG (Groupement des lesbiennes noires).

Retour en Afrique, représentations et colorisme

On arrive à Ukpor. Il y a un grand marché, très animé et coloré. Cinq femmes igbos pleines d’allure, installées en enfilade, me montrent leurs articles, de jolis tissus imprimés. Je décide d’en acheter un en souvenir, bien que j’ai déjà acheté des kilomètres de tissus au marché de Balogun, à Lagos. Un petit attroupement se forme autour de moi. Les gens crient : « Oyibo ! » Je suis d’abord ravie, croyant qu’ils disent « Igbo ! », qu’ils me reconnaissent comme une Igbo. Mais Kachi me détrompe :

– Non, ce qu’ils disent c’est Oyibo ; un mot de dialecte qui veut dire individu blanc.

– Ah, je vois, je dis, déconfite. Individu blanc ?

– Oui, dit Kachi. O-yi-bo. Certaines personnes disent « Onye ocha », ce qui signifie aussi individu blanc .

Alors comme ça tu es revenu au Nigeria avec ta femme blanche, voilà ce que les gens disent à Kachi d’un ton admiratif. Non, tente d’expliquer Kachi, ce n’est pas ma femme et elle n’est pas blanche.

Racisme, représentation, agisme

«Vous ramenez la petite vieille à sa maison de retraite ?

Dieu merci, ma mère n’entend pas.

– Non, c’est ma mère, je dis. Je la ramène chez nous.

La seule chose que j’ai en tête, c’est qu’elle a traité ma mère de petite vieille, comme si elle n’avait jamais manifesté contre l’apartheid, comme si elle n’avait jamais été emprisonnée pour avoir protesté contre les sous-marins Polaris, comme si elle n’avait jamais traversé la Russie en train, comme si elle n’avait jamais rencontré l’amour de sa vie en Nouvelle-Zélande, comme si elle n’avait jamais adopté mon frère, ou moi, comme si elle n’avait jamais rien fait du tout. La petite vieille. La maison de retraite. J’ai envie de secouer l’infirmière, jusqu’à la rendre infirme. Un peu plus tard, je raconte l’incident à mon amie française Catherine Marcangeli, qui dit : « Non mais, c’est pas du racisme ça aussi ? Elle t’a prise pour l’assistance sociale ? Non ? Elle n’a pas imaginé que tu puisses être sa fille ? »

Jackie Kay est née à Edimbourg en 1961 d’une mère écossaise et d’un père nigérian. Elle a été adoptée bébé par un couple écossais blanc, Helen et John Kay, et a grandi à Bishopbriggs, dans la banlieue de Glasgow. Elle écrit des romans, de la poésie et du théâtre. On vous a déjà parlé de son roman « Trumpet » ici. Et nous rêvons de l’interviewer. Dites-lui!

Cases Rebelles – Avril 2015