ENTRETIEN

Larry Clark : Faire des films pour démystifier le processus

Originaire de l'Ohio où il est né en 1948, Larry Clark fait partie de cette génération de cinéastes noir.es américain.es qui, au sein de la L.A. Rebellion, a participé à construire une esthétique originale et révolutionnaire.

Par Cases Rebelles

Février 2020

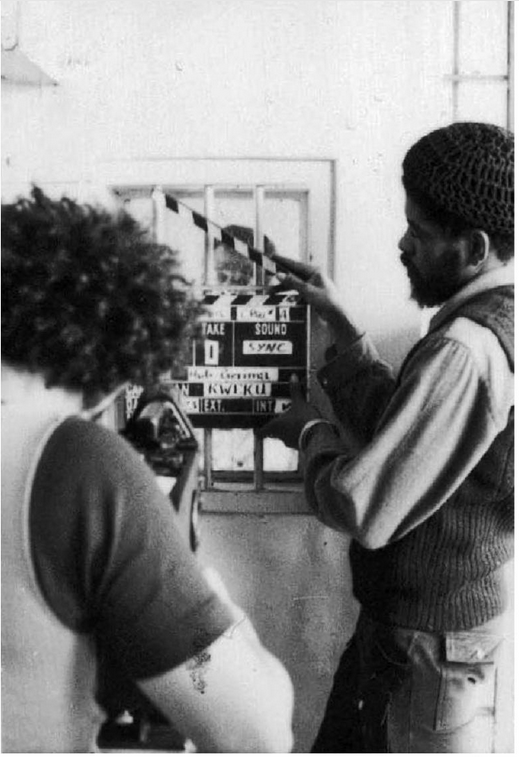

Peintre, photographe, Larry CLARK a d'abord étudié à l'université Miami dans l'Ohio avant de rejoindre UCLA (l'université de Californie à Los Angeles) pour se consacrer au cinéma. C'était après les émeutes de Watts et dans un programme tout nouvellement créé qu'il allait rencontrer, étudier, travailler avec d'autres figures importantes du cinéma noir dont les réalisateur.ices Charles Burnett, Julie Dash ou Haile Gerima. Larry Clark a réalisé son premier court-métrage nommé Tamu dans le cadre de ses études ; son deuxième film, As Above So Below, date de 1973 ; et Passing Through, son film de fin d'études sorti en 1977, a remporté le Prix spécial du Jury au festival de Locarno et le Prix Oscar Micheaux pour la direction de la photographie. Il n'a pas été seulement réalisateur mais également directeur de la photographie, monteur et scénariste. Il a également enseigné le cinéma à l'université d'état de San Francisco. Son dernier film, Cutting Horse, date de 2002. On vous propose ici un entretien réalisé à Nantes lors du Festival des 3 Continents qui en novembre 2019 proposait une rétrospective couvrant un siècle de cinéma noir américain.

CASES REBELLES : On peut commencer par des présentations ?

LARRY CLARK : Je suis réalisateur et peintre. Je suis de Los Angeles en Californie. Je viens d’une famille qui avait la fibre artistique : mon père était musicien et prof de danse. Il enseignait toutes les danses latines. Ma mère, elle, chantait de l’opéra. Le boulot de mon père c’était conducteur de tramway et ma mère était ce qu’on appelait une travailleuse domestique mais ils avaient la fibre artistique. Et puis il y avait d’autres artistes dans ma famille, Sonny Clark, un musicien connu qui était pianiste. C’est un cousin. Angela Davis est ma belle-sœur et Malcolm X mon cousin au 6ème degré (rires). Donc, voilà pour la présentation ! Mais en gros je suis réalisateur et je fais partie de la L.A. Rebellion.

Comment es-tu venu au cinéma?

J’ai toujours désiré être un artiste, tu sais. Quand j’étais un petit garçon, vers l’âge de 4, 5 ans, les gens te demandent toujours ce que tu veux faire quand tu seras grand et j’ai toujours voulu être un artiste. Gamin, je passais mon temps à dessiner puis plus tard, à peindre. Ensuite au lycée, j’ai découvert la photographie. Donc j’ai arrêté la peinture et pendant plusieurs années je me suis en quelque sorte entièrement consacré à la photo. Et après l’obtention de ma licence à l’université, je suis allé à UCLA pour continuer mes études de troisième cycle dans le département de cinéma. Donc ça a été une progression, du dessin et de la peinture vers la photographie jusqu’au cinéma. Une progression régulière. Le cinéma m’a vraiment attiré parce que je l’envisageais non pas comme de l'expression artistique mais comme un moyen de participer aux mouvements des droits civiques afro-américains et plus largement aux mouvements du monde entier.

Et donc tu fais partie de la 1ère vague de la L.A.Rebellion avec Ben Caldwell, Jamaa Fanaka1...

Quand je suis arrivé à UCLA... Parfois, le timing est crucial : je me suis retrouvé par hasard au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes. Il y avait un certain nombre de réalisateur.ices afro-américain.es là-bas, au même moment, qui commençaient à apprendre la réalisation. Il y avait des réalisateur.ices asiatiques, hispaniques. Nous étions tous là-bas ensemble. Il n’y avait pas que des afro-américain.es. C’était un mélange de personnes qui échangeaient des idées, des histoires, des expériences. Donc j’étais au bon endroit, au bon moment. Chaque groupe a plus tard réalisé des choses. Les Asiatiques ont fondé une organisation qui s’appelait V.C. Tout le monde pensait que cela voulait dire Viet Cong (rires) mais en réalité, c’était [les initiales] de Visual Communication2, c’était un jeu de mot. Et aujourd’hui encore, ils font des choses. Pareil pour les étudiant.es latino.as qui font encore des choses remarquables. Donc on s'est juste retrouvé.es au bon endroit, au bon moment.

Tu évoques le rôle que le bon timing et le hasard ont joué, mais comment expliques-tu que UCLA soit devenue le foyer d’un renouveau du cinéma noir indépendant et radical ?

UCLA était un reflet de ce qu’était l’industrie du cinéma de Hollywood en cela qu’Hollywood discriminaient les personnes non-blanches. Très peu de personnes non-blanches y travaillaient. Et c’était à peu près la même situation dans les écoles de cinéma, UCLA ne faisait pas exception. Et donc il y a un programme qui a commencé à la fin des années 60 pour inclure des étudiant.es afro-américain.es. sur le campus dans la section cinéma. Et puis en 1970, un programme intitulé Ethnocommunications a été crée et ce programme incluait des étudiant.es asio-américain.es, des étudiant.es afro-américain.es, des étudiant.es latino.as et des natif.ves américain.es. Donc il y avait un véritable programme. Et j’étais étudiant en troisième cycle, il y avait même des bourses pour financer tes études. Quand j’ai obtenu mon diplôme, ma dette étudiante s’élevait à 50 dollars au total ! (rires) J’ai été accepté à UCLA, j’ai obtenu une bourse et je n’ai jamais parlé à une seule personne blanche : il y avait des études afro-américaines, des profs afro-américains au sein du département de cinéma qui m’ont fait entrer. Et il y avait une femme noire merveilleuse nommée Hazel Love qui s’occupait des bourses d’études. La plupart d'entre nous avions des bourses qui payaient tout, le loyer, la lessive compris, tout. Encore une fois, le bon endroit au bon moment.

Quel était le contexte politique ?

Au moment où on essayait de déségréguer l’industrie du cinéma, les écoles de cinéma faisaient de même. Donc ce fut une lutte pour nous faire entrer, ils n’ont pas juste un beau jour ouvert la porte pour nous laisser entrer. Ce fut un vrai combat qui se passa avant mon arrivée là-bas. Et je sais que ça avait du être un sacré combat pour qu'on en arrive à ce résultat. Il y avait des tensions également dans l'industrie cinématographique parce qu'on était dans une période de bouleversements. Il y avait des tensions à cause du mouvement des droits civiques principalement, le mouvement anti-guerre et l'horizon commençait un peu à s'ouvrir et on en a profité.

Venais-tu d’une famille politisée ? Et comment cela t’a t-il influencé ?

Je pense que nous naissons tous dans des familles politisées par nécessité, qu’on le veuille ou non. Je me souviens que mon grand-père était très impliqué dans la politique. C'est une réalité de la vie, ce n’est pas un choix. Tu peux prétendre que la politique ne t’intéresse pas, mais t'as pas le choix. Pour survivre, tu dois avoir une conscience politique de ton environnement et de ce qui s'y passe.

La famille de mon père, c’était des durs. Dès mon plus jeune âge, il m’a appris à ne jamais dire « Yes, sir »3 , « Oui, Monsieur », à qui que ce soit, même pas à lui. Il disait : « Pas même à moi, tu ne réponds par 'Oui, Monsieur'. Et si ce n’est pas acceptable de me dire ' Oui, Monsieur' à moi, alors ce n’est pas acceptable de dire ça à quiconque. » Il ne voulait pas que je devienne le genre de personne qui, adulte, serait faible et soumise. Donc je dis que ma famille était politisée dans ce sens là, c'était juste du bon sens à mon avis.

Avant de réaliser des films, étais-tu engagé politiquement, est-ce que tu militais ?

Ma première action politique, c’était quand j’étais au lycée. Je jouais au basket – le basket, c’était mon premier amour. Notre entraîneur nous a emmenés à un rassemblement politique au centre-ville de Cleveland - Cleveland dans l'Ohio, la ville où j’ai grandi. Et plus tard, à la fac, je me suis engagé politiquement. J’ai été président du Syndicat des étudiants noirs. Nous luttions contre le racisme et manifestions contre la guerre au Vietnam. J’ai aussi travaillé avec Martin Luther King, pour la campagne d'inscription des noir.e.s sur les listes électorales. Et une fois, j’ai installé le micro dont il s’est servi pour faire son intervention. C'est ma plus grande gloire ! (rires) Encore une fois, c’était de la politique par nécessité, pas un choix ou un hobby. C’est quelque chose qu'il fallait faire pour avancer, tout simplement.

Est-ce que le Black Panther Party était actif à Cleveland?

À Cleveland, là où j’ai grandi, il y avait déjà des mouvements militants noirs et il n'y avait même pas moyen qu'ils laissent le BPP mettre les pieds à Cleveland. Pour être honnête, nous pensions que c’était des clowns. De mon point de vue, le BPP c’était plus une invention médiatique. Mais au tout début ils furent vraiment importants. Ils étaient vraiment différent à leurs débuts, ils ont fait des choses formidables. Puis, quand Eldridge Cleaver a rejoint le parti et est devenu membre de la direction du parti, là, les choses ont vite commencé à mal tourner parce que c'était plutôt un opportuniste selon moi.

Ont-ils eu une influence sur la L.A. Rebellion ?

Je ne pense pas ; Malcolm X a été davantage une influence pour nous... En fait, il y a tout un mouvement de conscience noire et de nombreux musiciens ont apporté leur pierre... James Brown avec « Say it Loud, I’m Black and I’m Proud », c’était comme un hymne national pour les jeunes. Malcolm X, Martin Luther King puis le Black Panther Party.

Le truc du Black Panther Party c'est qu'ils se sont levés contre le pouvoir. On leur devait le respect pour ça au moins, d’avoir tenu tête au pouvoir. Tout comme MLK et Malcolm X. C'était des personnes qui n’avaient pas peur de secouer le statu quo. Donc il y a plusieurs influences. Je me souviens après la fin du lycée, j’ai énormément lu de livres. J’ai lu beaucoup de livres de James Baldwin, des œuvres de Martin Luther King, « Why We Can’t Wait ». J’ai énormément lu et c’était la réalité qui m’entourait. Ce n’était pas un développement artificiel, la politique est née de la nécessité, de la prise de conscience et ce n'était pas individuel, c'était un mouvement tout entier.

Quelles ont été tes influences? J'ai lu qu'il y avait un cours de cinéma du Tiers-monde avec des projections ?

Quand j'ai commencé à étudier le cinéma en 1970, il y avait un prof afro-américain, il s'appelait Elyseo Taylor, il donnait un cours. Il fut le premier aux États-Unis à enseigner un cours sur le cinéma du tiers-monde. Ensuite, j’ai découvert le Cinema Novo, le cinéma africain, Sembène par exemple, Ababacar Samb, Med Hondo et tous les autres. En fait, on les a rencontrés au cours de notre première année parce qu’une grande rétrospective de cinéma africain a eu lieu à New York puis elle est venue à UCLA. J’ai donc rencontré beaucoup de cinéastes africains très tôt dans les années 1970. J’ai aussi vu beaucoup de films japonais, des films de Kurosawa, bien entendu. Donc on a été influencé.es par tout ça. Les films cubains étaient aussi vraiment importants - comme le film Lucía4 - parce que lorsque tu découvrais ces films, tu avais un aperçu des possibilités qui t'étaient offertes, tu n'étais plus limité à la vision hollywoodienne. Par exemple, j'ai commencé à regarder les films de Fellini. Tu comprends après ça qu’il existe d’autres possibilités. C'était vraiment important de voir ces films, particulièrement les cubains. Plus tard, j’ai rencontré tous les cubains à Moscou en 1979, Glauber Rocha chez Francis Ford Coppola à San Francisco. Francis avait l'habitude de faire des projections. Tu rencontrais ces gens et ils devenaient des collègues, pour ainsi dire.

Visionner des films était important parce que je suis arrivé à la fac de cinéma en tant que photographe de plateau et la première chose que j’ai faite au début de mes études ça a été de me débarrasser de mon appareil photo. J’ai donné tout mon matériel parce que je désirais une rupture nette d’avec la photographie de plateau, c’était vraiment bête de faire ça mais je l’ai fait quand même. Je voulais qu’il y ait une rupture nette entre la photographie de plateau et les films. Je ne voulais pas m’appuyer sur le concept d’image fixe. Je voulais que les images soient en mouvement. J’estimais qu’il devait y avoir une séparation claire entre les deux. Initialement, je voulais être chef opérateur et faire de la prise de vues. Mais il y a deux choses : la première c’est qu’il faut trouver les films dont tu veux faire les prises de vues. Et deux : il faut qu'on te fasse confiance. Et au début les gens ne te font pas trop confiance. J’ai donc été chef opérateur sur quelques films puis j’ai pris conscience que je devais être réalisateur et j’ai commencé à réaliser des films.

Tu as été chef opérateur sur le court-métrage de Haile Gerima5, Hour Glass ; comment ton parcours de photographe et ensuite de chef opérateur a nourri ta pratique de réalisateur? Dans ton film Passing Through, il y a un soin méticuleux porté à la lumière, les images sont très belles. On sent cette sensibilité de peintre également, notamment dans la séquence d’ouverture du film...

J’ai fait énormément d’expérimentations avant ça et beaucoup d'essais. En réalité, c’était moi, Julie Dash et mon chef op, Roderick Young. Nous avons fait beaucoup de test de lumière sur le teint de la peau, en utilisant des gélatines6 pour projecteurs. J’ai passé beaucoup de temps à observer la lumière dans des petites boîtes de nuit. Les pochettes d’albums aussi, recto-verso. Je m’intéressais aux illustrations de couverture et ça m’a donné des pistes pour savoir à à quoi le film devait ressembler. De plus, en tant que peintre, j’ai tendance à superposer les images. Tu vois, je peignais et je rajoutais quelque chose et peignais par dessus. Et mes peintures étaient très épaisses. Ce que j’ai compris plus tard c’est que j’essayais déjà de réaliser un film, sans m’en rendre compte, en empilant les images les unes sur les autres. J’ai toujours adoré le cubisme. Tous ces éléments ont influencé mes choix artistiques pour Passing through.

Cette question de l’éclairage des acteurs.trices noir.es, de la manière dont iels sont filmées, est revenue sur le devant de la scène (notamment avec la redécouverte du film Daughters of the Dust de Julie Dash ou l’exposition qu’a reçu un directeur de la photographie comme Bradford Young). C’est une question éminemment politique ; avais-tu cela en tête en travaillant sur Passing Through ?

Oh oui, on a fait des tests de lumière sur la peau ! Je tournais avec des pellicules Fuji. Je n’utilisais pas des Kodak parce qu’à l’époque, Fuji était meilleur, plus tard Kodak s’est amélioré. J’étais le premier à tourner avec du Fuji 16mm en Amérique. Et toutes mes pellicules venaient du Japon pour avoir un meilleur rendu de la couleur de peau et aussi parce que c’était moins cher (rires). Je tournais en film inversible, pas en négatif, ce qui est merveilleux pour la conservation parce que 20 ans, 30 ans plus tard, on peut faire des tirages à partir des rouleaux de pellicules. Ils ont toujours une bonne qualité à cause des pellicules Fuji. Il y a eu beaucoup d'essais, d’expérimentations pour obtenir le rendu que je désirais.

De nombreux cinéastes étudiaient Passing Through. Haile Gerima en a acheté une copie. Et environ un an plus tard, il m’a confié qu’il y avait des étudiant.es qui avaient usé la copie. Il m’a dit : « Ils le regardent en boucle. On ne peut plus le projeter. Ils l’ont usée. » Et j’ai découvert plus tard qui étaient ces étudiant.es : il s’agissait du chef op de Spike Lee, Ernest Dickerson et d'Arthur Jafa7. Oui, c’était lui l’autre étudiant ! (rires)

Et c’est pour ça que j’ai réalisé ce film : pour encourager, donner envie aux jeunes réalisateur.ices de l’époque. Donc beaucoup de réalisateur.ices ont vu ce film. C’est important car on n’arrête pas de parler de l’esthétique noire, tu vois, « qu’est-ce qu’une esthétique noire ? » Mais il faut qu’il y ait une masse critique de gens à pratiquer pour parler d’une esthétique. On ne peut pas avoir juste une ou deux personnes pour construire ça. En musique, il y a clairement une esthétique noire dans le jazz et c’est parce qu’un grand nombre d’artistes sont en dialogue. Et, soit dit en passant, il n’est pas obligatoire d’être noir.e américain.e pour se joindre à ce dialogue : beaucoup d’artistes africain.es font des choses extraordinaires dans le jazz, des artistes Japonais.es, blanch.es... Ils participent à ce dialogue mais c’est clairement une esthétique noire. Et on débat sans cesse de ce qu’est l’esthétique noire dans le cinéma et le but c’est qu’il y ait assez de réalisateur.ices qui pratiquent pour créer une esthétique, assez de voix pour participer à ce dialogue. Et là, je commence à voir les prémices d’une esthétique. Désormais dans la peinture il y a clairement une esthétique noire qui s’est développée, ces 10 dernières années. L’idée c’était donc d'inspirer d’autres cinéastes, qu'ils le voient et se disent : « Oh, j’ai envie de faire ça ». Que tout cela prenne sens par la force du nombre . C’est comme ça que je suis venu au cinéma moi-même. J’ai vu des parties d'un film de Kurosawa, j’ai vu La femmes des sables de Hiroshi Teshigahara : deux films japonais. J’ai vu un documentaire de Haskell Wexler qui s’appelle Medium Cool et cela m’a poussé à vouloir devenir un réalisateur, ces trois films. Cela m’a mis sur la bonne voie. Donc pour certaines personnes qui n'avaient pas eu cette prise de conscience, je voulais d’une certaine manière leur montrer le chemin avec mon film. C’était aussi un des objectifs de ce film.

Je n'ai pas eu l'opportunité de voir Tamu, ton premier court-métrage...

C'est juste un court. Ton premier film, t’as un peu envie de le garder dans un placard parce qu’il n’est pas spécialement bon. Il devrait y avoir un festival des premiers films réalisés par tous.tes les grands réalisateur.ices ! (rires) La plupart du temps c’est des catastrophes mais c'est marrant de les regarder parce qu'on peut déceler le potentiel.

Tu as ensuite réalisé ton premier long-métrage, As Above So Below, en 1973 ? Quelle est la genèse de ce film ?

Je n’avais jamais écrit de scénario auparavant. J’ai mis la main sur ce document - un des étudiants nippon-américain m’a donné ce document intitulé "Commission sur les activités anti-américaines"8 qui parlait de ce qu’il fallait faire avec les noir.es en cas d'émeutes. Il proposait de commencer à ouvrir des camps de concentration et ce genre de trucs. Donc ça m’a incité à faire As Above So Below, parce que si ça devait se produire, quelles seraient les réactions? Ça allait être mon premier film comme réalisateur et je me souviens que j’étais à cours d’argent. Et je n’allais pas recevoir l’argent de ma bourse d’études avant deux ou trois semaines. J’ai jeûné pendant 13 jours, principalement parce que je n’avais pas un rond. Donc je me suis dit : « Oh, je vais jeûner ». Quand tu es étudiant, tu fais des trucs stupides. J’ai écrit le scénario de As Above So Below pendant cette période de jeûne en me basant sur ce document.

Tu as déjà eu cette sensation de déjà-vu ? Quand tu es en train de marcher et tout d’un coup, c’est comme si tu étais déjà passé par là? La plupart du temps, quand tu as cette sensation d’être déjà passé par là, c'est le moment où ça s'arrête. D’une certaine façon, tu as traversé un continuum espace-temps, tu vois. Tu as mis en quelque sorte un pied dans le futur un instant et tu es revenu. Donc c’est de ça dont il s’agit, c’est ça la structure : la structure de l’histoire est un déjà-vu sur quoi faire si le fascisme prend le pouvoir. Et si le fascisme prend le pouvoir, ta seule responsabilité c’est de le combattre. Il y a une organisation clandestine, vraiment l’inverse des Black Panthers - ils ne portent pas de vestes noires et de bérets noirs, ils n’ont pas une cible sur le dos - ils ressemblent à tout le monde et on ne sait pas qui est qui.

Ton film suivant, Passing Through (1977), s’ouvre sur une séquence expérimentale, synesthésique9 , une transposition, une traduction visuelle d’une culture expressive noire particulière, le jazz...

Oui, la séquence d’ouverture du film, j’y ai beaucoup réfléchi. Elle figure dans le scénario. Ce n’est pas un accident. Je l’ai écrite, ça commence comme ça. Je n’avais pas les moyens d’inclure certaines idées. C’est probablement une bonne chose que je ne les ai pas incluses. Tu te souviens, j’ai dit que j’aimais le cubisme ; il y a une sorte de cubisme adouci mais sans cubes (rires), avec de la surimpression. C’est une représentation visuelle de la manière dont je ressens la musique. Parce qu'il y a beaucoup de couches dans le jazz, tu vois, on commence avec une tête puis il y a beaucoup d’improvisation qui arrive avec la queue. Selon moi, le jazz te fait réfléchir. C’est comme ça que je vois, que j’entends le jazz. Et aussi j’aime superposer des éléments, j’apprécie le cubisme. Donc c’était logique pour moi. L’ouverture du film est une expression du jazz. À peu près tous les gens qui la voient comprennent ça, personne n'y a jamais trouvé quelque chose à redire.

Le protagoniste de Passing Through, Eddie Warmack, est un musicien qui sort de prison. Il se débat entre maison de disques, producteurs, patron de boîtes véreux et ses principes. Le film dépeint cette lutte pour garder son indépendance d’une industrie de la musique prédatrice, la nécessité de s'organiser collectivement avec d'autres artistes noir.es. En parallèle, on suit sa quête pour retrouver Poppa Harris, son grand-père lui aussi musicien et mentor.

Tu sais, la distribution, c’est fondamental dans à peu près tous les domaines. La musique, le cinéma, les livres, l’alimentation. Il y a des distributeurs. Et ils peuvent détenir un grand pouvoir. Et dans l’industrie du disque – et celle du cinéma – ils ont un grand pouvoir et décident de ce qui se fait ou pas, qui est une star et qui ne l’est pas. Et en tant qu’artiste, tu te bats contre ça. Tu dois décider comment tu vas y faire face. Même aujourd'hui, quoique les jeunes rappeurs sont plutôt intéressants. Ils ont vraiment plus de contrôle sur leur musique que n'importe quel.le noir.e dans le passé. Et ils sont payés ! Certains d’entre eux (rires) Le film parle de ça, le problème de la distribution. Tu peux faire quelque chose mais comment tu fais ensuite pour que ça soit vu.

Dans le film, le personnage principal recherche son grand-père. Son grand-père représente, une sorte de...je ne dirais pas de perfection mais un certain niveau créatif que l’on atteint lorsque qu’on devient maître dans son domaine. C’est ce qu’il représente. Et Warmack recherche son grand-père et son grand-père est introuvable, à dessein parce que Warmack doit accomplir sa tâche seul. Mais quand il voit son grand-père après sa mort, le grand-père lui laisse un message…Il ne faut pas oublier que ce film a été réalisé en 1977. J’ai commencé au début des années 70. Le grand-père lui indique la direction vers laquelle il devrait regarder : et c'est vers plus de luttes internationalistes, plus en direction de l’Afrique. C’est intéressant parce qu’en 1985, j’allais au Burkina Faso et j’ai fait une escale de 24 heures au Sénégal. Et je traversais la réception de l’hôtel -notre avion était le lendemain- et j’ai regardé ces musiciens à la télé. C’était fantastique parce que la musique qu’ils jouaient était africaine, c’était du jazz, du reggae. C’était presque comme notre musique…Les origines de notre musique, c’est l’Afrique et on l’a apporté avec nous. Donc elle se développe en Amérique, va dans les Caraïbes et retourne en Afrique. L’Afrique dit « ok » puis ils font quelque chose et le renvoie. Il y a cette espèce d’échange, d’allers et retours. C’est comme une conversation, un va-et-vient.

Ce que le grand-père disait c’est qu’il faut regarder au-delà des États-Unis, que le va-et-vient est nécessaire et c'est ce qui se passe aujourd'hui, notamment dans le hip-hop.

Dans Passing Through, tu proposes une vision des rôles genrés intéressante. Au début du film, Maya, la petite amie d’Eddie, est bien intégrée dans la société capitaliste. Mais c’est elle la première qui choisit d'accorder ses principes et ses actes, en quittant son job.

Maya c’est celle qui décide de prendre sa destinée en main. Elle démissionne de l’entreprise où elle travaille parce qu’elle se sent étouffée là-bas. Elle prend presque une position de leadeuse. Et les hommes ont un problème avec ça ! Cela a des conséquences sur leur relation. C’est davantage un sous-texte, je ne le dis pas, il n’y a pas de discours là-dessus. Elle fait quelque chose que lui aussi devrait faire. Et il finit par le faire ! Dans les relations, il y a toujours des frictions d’un type ou d’un autre. Quand j’ai écrit cette scène, je l’ai écrite quatre fois, ça veut dire que j’allais la filmer quatre fois parce que souvent, tu as un problème dans ta relation, tu en discutes et tu penses que c’est réglé et plus tard tu reviens et tu es de nouveau au même endroit. Tu essayes de le résoudre et tu penses l’avoir résolu et deux mois plus tard t'es de retour à la case départ. C’était selon moi la manière dont fonctionnaient les relations, soit elles se résolvent, soit elles se dissolvent.

Horace Tapscott10 et le Pan-Afrikan People’s Jazz Arkestra signe la musique du film. Comment as-tu rencontré Horace Tapscott et comment en es-tu arrivé à cette collaboration ?

Quand j’ai réalisé As Above So Below, j’avais besoin de musique pour le film. Donc j’étais en train de discuter avec un ami. Il m’a dit « Oh tu devrais parler à Horace Tapscott. Il habite ici même dans la communauté.» Donc je suis allé parler à Horace et je lui ai demandé s’il connaissait des musiciens qui pourraient être intéressés par la composition d’une bande-originale de film.

Horace est une institution. Il m’a répondu « Ben, tu vois, je ne comprends pas pourquoi tu veux aller à la recherche de musiciens quand il y a des musiciens qui sont là, dans la communauté. Et on peut faire la musique du film.» Donc je suis allé écouter leur musique et c’était vraiment différent. C’est vraiment dans une veine free jazz. Je voulais faire quelque chose de différent avec la musique live dans As Above So Below. Donc il a fait la musique pour ce film. Et As Above So Below a été une expérience instructive. Ce qu’on a appris en travaillant sur As Above So Below est visible dans Passing Through. Il y avait énormément de choses qui ne me satisfaisaient pas dans As Above So Below...parce que pour la fac, j’étais censé uniquement réaliser un film de 10 minutes, sans aucun son...(rires) Et donc j’ai réalisé un film qui dure presque une heure, avec du son tout le temps ; parce que je voulais apprendre. La seule manière d’apprendre, c’est en faisant. Beaucoup de nos professeurs n’avaient jamais réalisé de films. Et ils rendaient tout le processus très opaque en disant que c’était très difficile. Ma position, notre position, c’était de démystifier le processus technique. Parce que la raison pour laquelle ils rendaient ce processus si opaque était d'écarter certaines personnes, pour ne pas les inclure. Donc on démystifiait le processus. Il suffit de passer à l'action. Ce fut vraiment une expérience instructive.

Tu as inséré des séquences extraites de vidéos d'actualités, des images d'archives, de la révolte d’Attica par exemple ou des luttes anticolonialistes, des luttes de libération en Guinée Bissau ou d'autres pays d'Afrique.

Je voulais que le film soit structuré comme du jazz. Parfois il y a ces signes de ponctuation. Parfois ils ne sont pas compréhensibles de manière logique, parfois ils font sens sur un plan émotionnel, ils font sens sur un plan musical. Et donc ces archives sont comme des signes de ponctuation.

J’ai acheté les vidéos [d’Attica] dans une bibliothèque, la Grinberg Film Library et quelqu’un qui possédait des images d’Attica en avait fait don. Les autres images documentaires sont des images de Cleveland dans l’Ohio où les policiers tirent sur une voiture, eh bien ça s’est passé à quelques rues de là où je vivais. Donc j’avais eu vent de cet incident. Quand j’étais à New York, j’ai réussi à trouver...j’ai demandé s’ils avaient des images d’actualité et ils m’ont apporté cela. La couverture de cet incident est impressionnante. Il n’y avait pas de portable pour filmer à l’époque. Donc j’ai visionné ces images et je les ai intégrées dans l’histoire et la musique. La musique justifiait qu’on intègre ça dans l’histoire. Je voulais qu’il [Warmack] vienne de quelque part, que ça fasse partie de son histoire.

Cette rétrospective prend place à Nantes qui fut le premier port négrier et qui a bâti sa fortune sur l'esclavage. Qu'est-ce que ça évoque pour toi d'autant plus que tes films sont projetés devant un public en très grande majorité blanc ?

Pour commencer, je l’ignorais. Je ne suis pas étonné. Les esclaves déportés sur des bateaux nantais ont probablement été emmenés aux Antilles, en Martinique, des endroits comme ça. Certains autres auraient pu aussi arriver aux États-Unis. C’est la réalité de l’histoire. Je n’y pense pas tellement pour un certain nombre de raisons. Je n’ai pas envie de rester en colère en permanence. C’est une référence historique importante. Je ne suis pas surpris parce que ça a bien dû se passer quelque part. Découverte intéressante...

* * *

On remercie chaleureusement Larry Clark.

Interview réalisée par Cases Rebelles le 24 novembre 2019.

À propos des films de UCLA : Certains films d'étudiant.es sont disponible à cette adresse en anglais non sous-titré: https://www.cinema.ucla.edu/la-rebellion/project-one-films

- À lire également sur Cases Rebelles : les articles sur Welcome Home Brother Charles et Emma Mae, deux films de Jamaa Fanaka [↩]

- communication visuelle [↩]

- expression de déférence face à une personne d'autorité, formule que devaient employer les noir.es. en s'adressant aux blancs. [↩]

- Humberto Solás, 1968 [↩]

- réalisateur éthiopien, membre de la L.A. Rebellion [↩]

- Ndlr : films translucides colorés [↩]

- directeur de la photographie et réalisateur du film Les rêves sont plus froids que la mort, dont on vous parlait ici : https://www.cases-rebelles.org/les-reves-sont-plus-froids-que-la-mort-darthur-jafa/ [↩]

- House Un-American Activities Committee (HUAC). Guerrilla Warfare Advocates in the United States. Washington, D.C. GPO, 1968. [↩]

- phénomène de perception où par exemple des sons, des accords de musique, des lettres ou des goûts sont associés à des couleurs [↩]

- le compositeur, musicien de jazz multi-instrumentiste qui était basé dans le quartier de Watts [↩]